2024年7月2日,郑州大学卢思宇教授团队在matter期刊上发表题为“unveiling the photoluminescence mechanisms of carbon dots through tunable near-infrared dual-wavelength lasing”的最新研究成果,利用可调谐近红外双波长激光揭示了碳点的光致发光机理。论文通讯作者是卢思宇教授,第一作者是张永强研究员和硕士研究生丁树荣。

由于碳化聚合物点的结构相对复杂,领域内对其发光中心的归属一直争议不断,许多学者认为cds的光致发光来源于加热过程中产生的分子,其发光性质和结构尚未确定明确的对应关系,从而使可控制备和定向功能化面临巨大挑战。

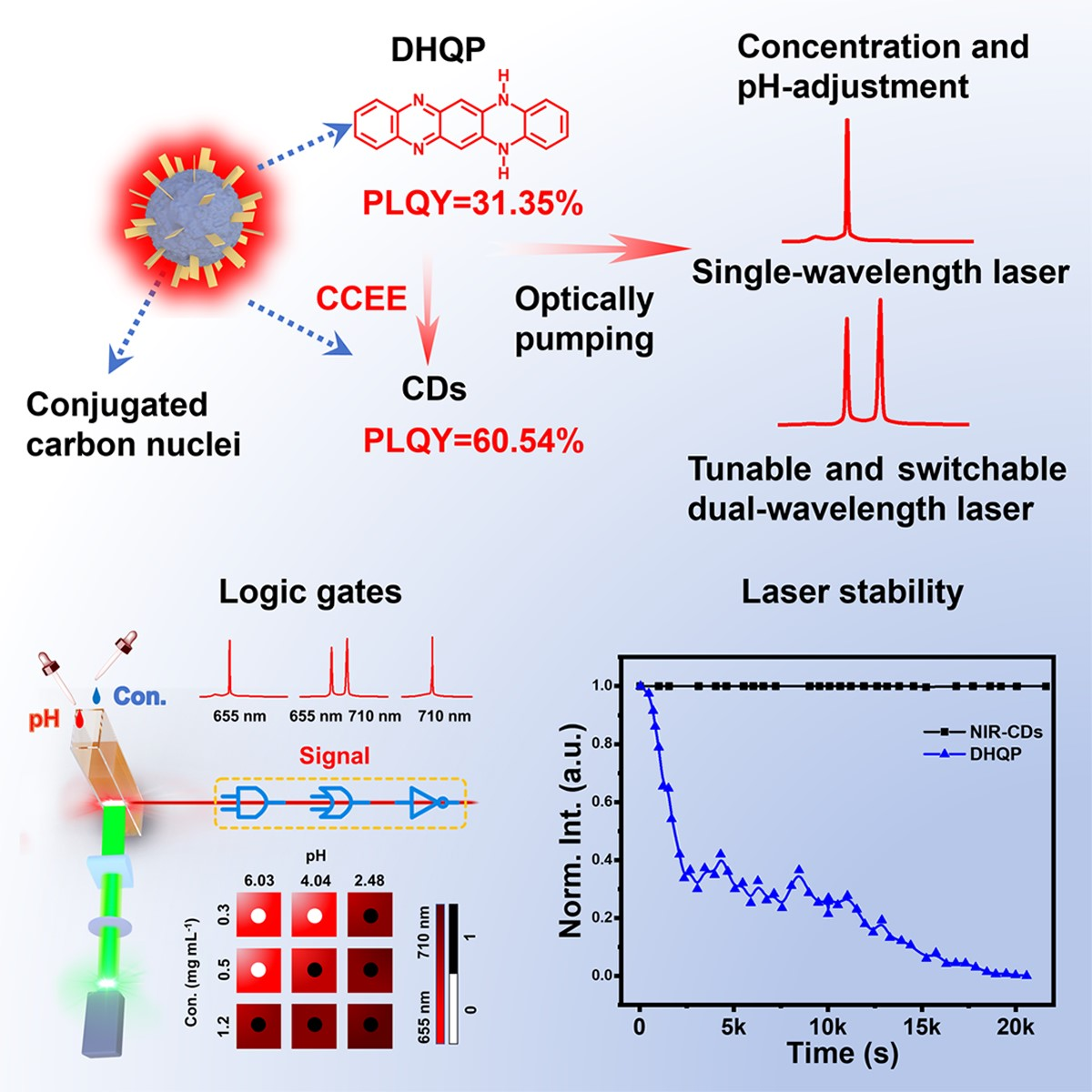

在这项工作中,该团队利用邻苯二胺(opd)衍生的具有通过浓度或ph调节微调能力的cds,在近红外(nir)区域实现了可逆的可切换双波长激光发射。此外,通过比较其荧光团5,14-二氢喹啉[2,3-b]吩那嗪(dhqp)的激光特性,建立了cds的模型。限域在cds表面的dhqp提供了聚集位点,共轭碳核促进了多重散射,增强了光放大过程,cds整体表现出交联限域增强发射效应,具有更高的光致发光量子产率(plqy)、更稳定的激光发射和更低的激光阈值。因此,验证了碳点发光来自于颗粒本身而非制备过程中产生的低聚物小分子。

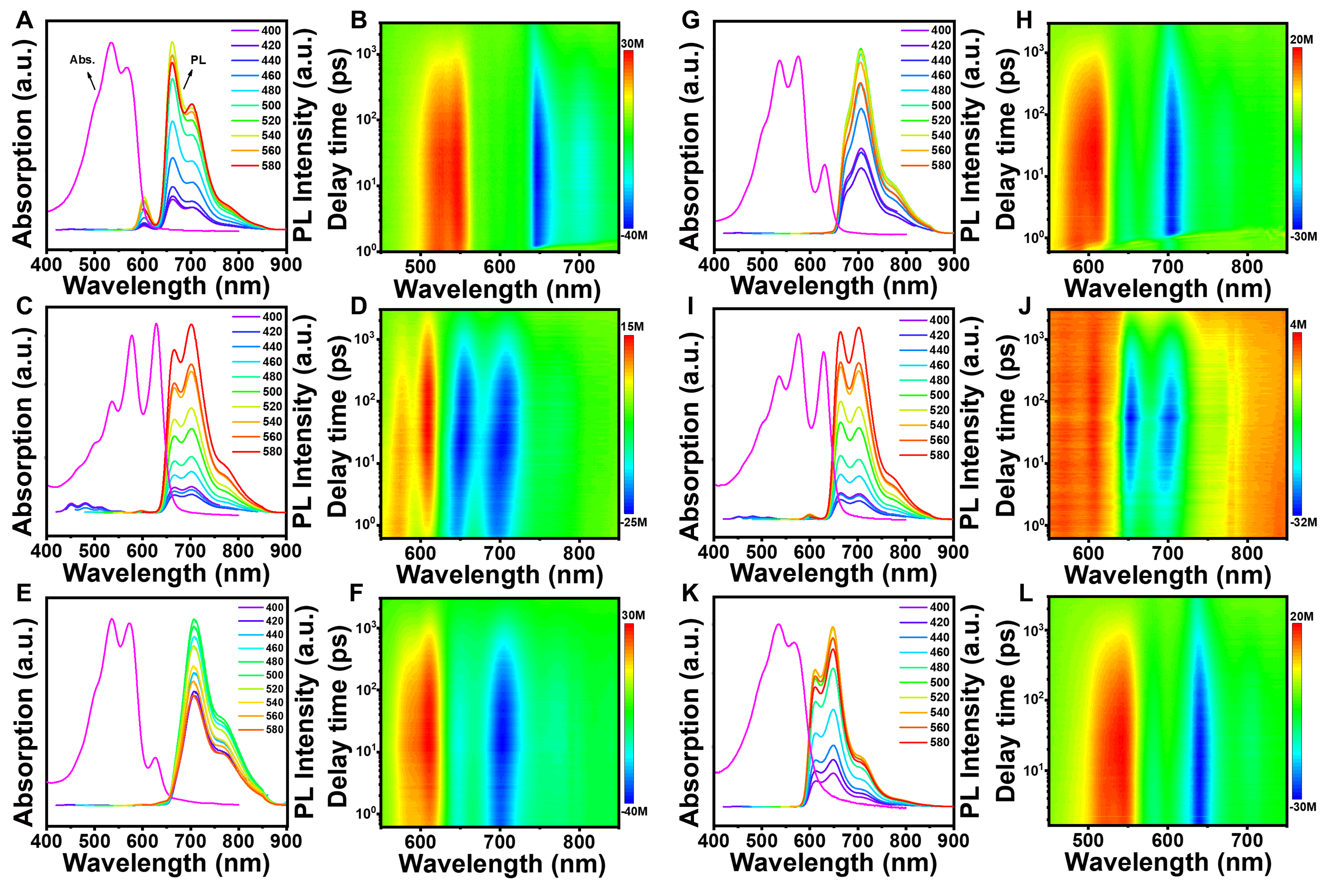

图1:nir-cds的光学表征。

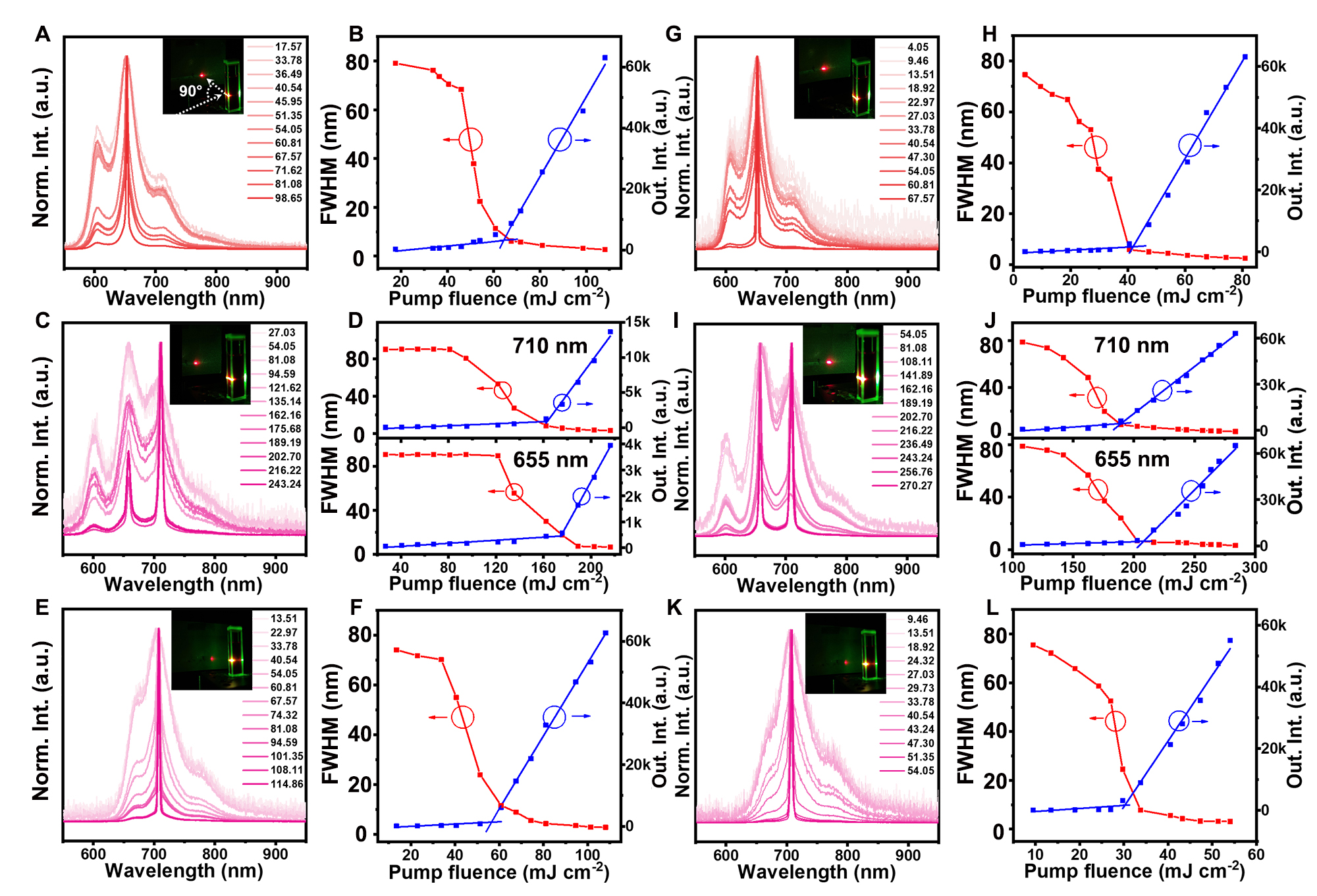

图2:nir-cds可调谐激光性能的表征。

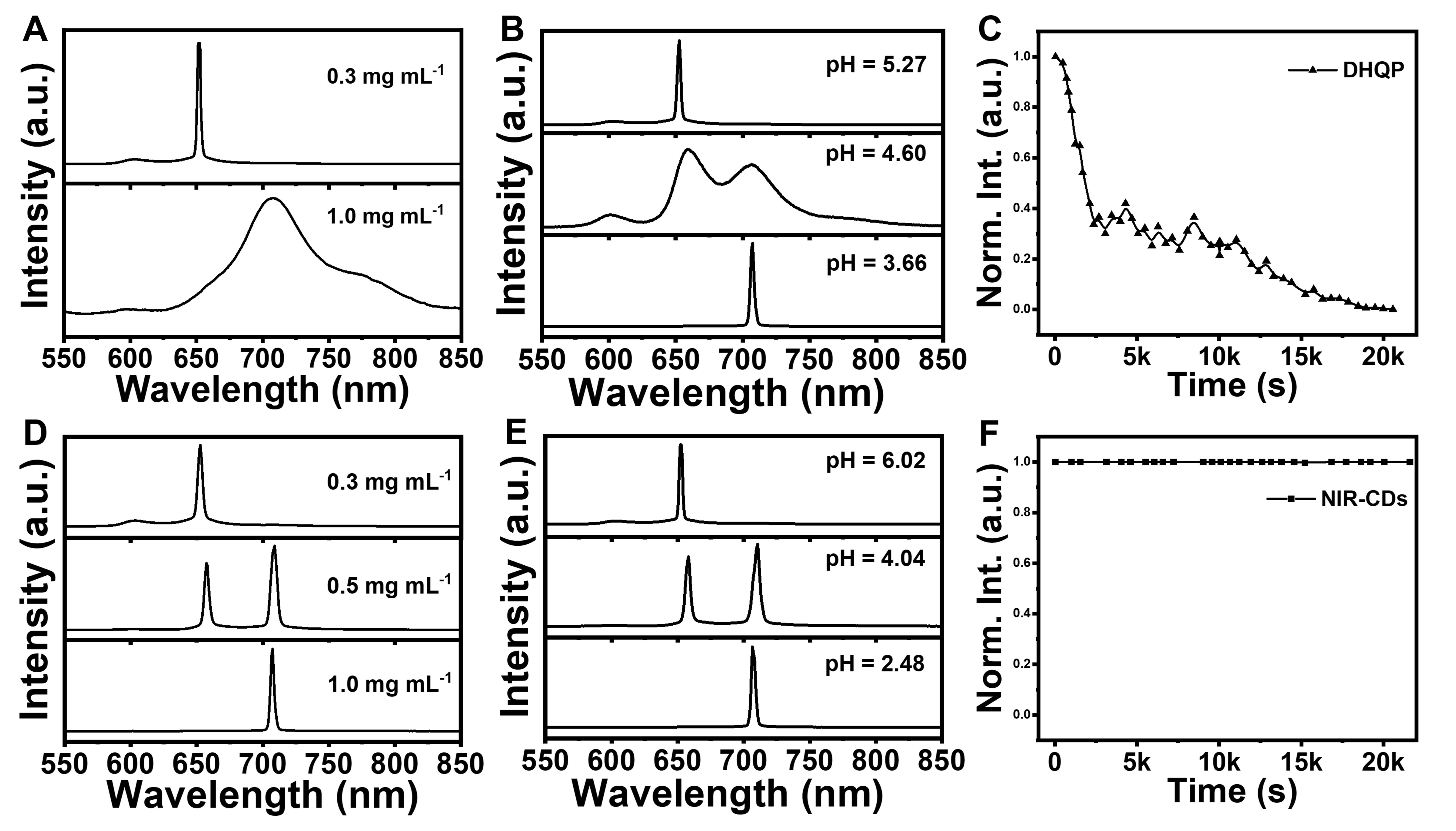

图3:(a-c) dhqp和(d-f) nir-cds激光现象对比。

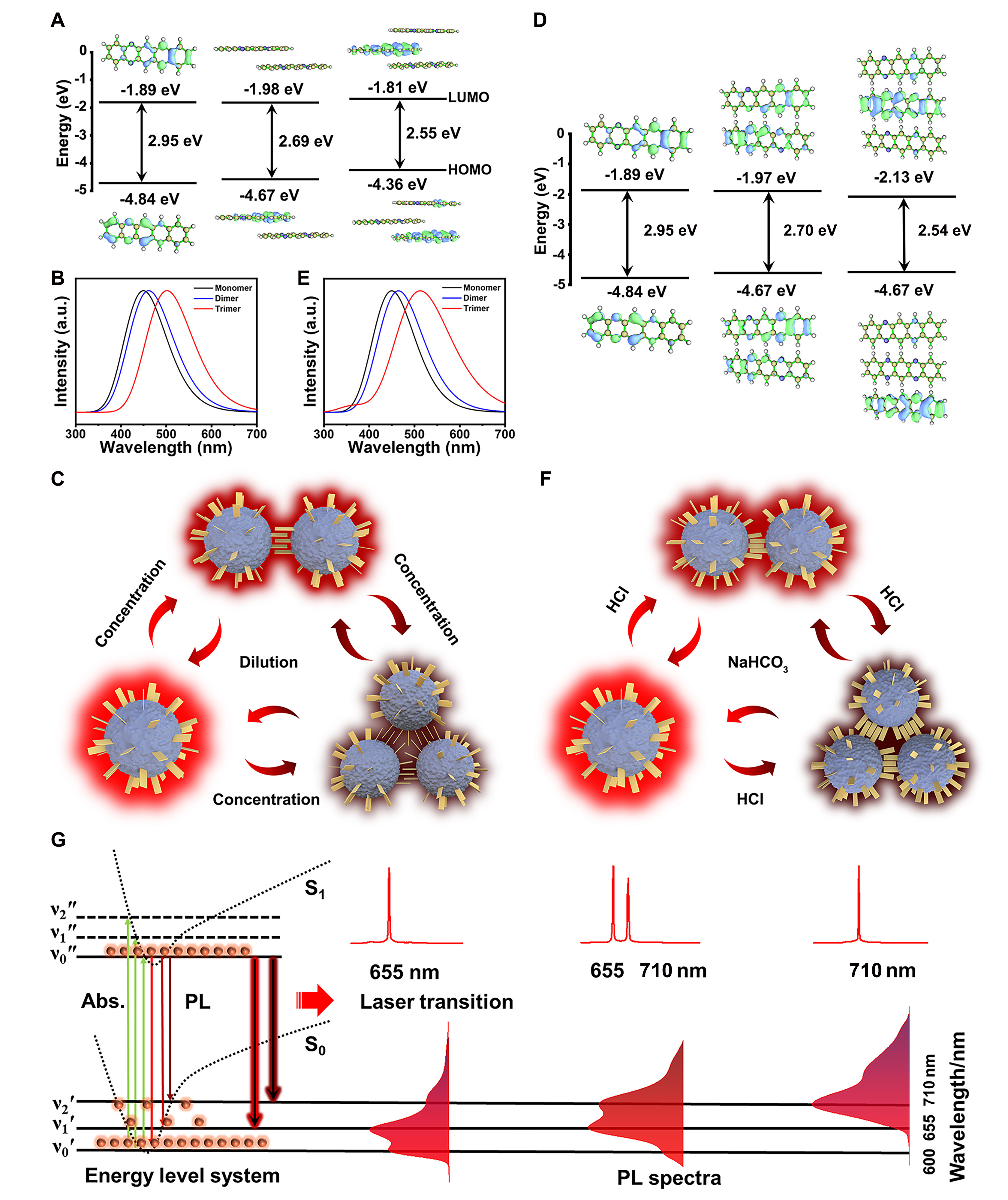

图4:nir-cds的结构与机理分析。

图5:nir-cds的模型、激光性能对比以及逻辑门操作。

该研究不仅对cds的发光机制提供了有价值的见解,还为合理设计可调谐多波长激光增益材料提供了有希望的方向。(来源:科学网)

相关论文信息: